Den Handel mit Musikinstrumenten und Noten gibt es in Deutschland seit mehr als 200 Jahren, ebenso lange sind auch die Berufsvereinigungen von Musikfachhändlern und Musikverlegern urkundlich belegt. Damit zählen diese Verbände zu den ältesten ihrer Art in Deutschland. Dass der Verband der Musikfachhändler – heute der Gesamtverband Deutscher Musikfachgeschäfte (GDM) – und jener der Musikverleger – der DMV - Verband Deutscher Musikverlage – noch immer existieren, ist ein Beleg für die Tradition, durch die sich dieser Wirtschaftszweig besonders in Deutschland auszeichnet. Es ist eine Tradition, die eine feste Größe im deutschen Kulturleben darstellt. Sie spiegelt sich auch in der eigenen Musikfachhändler-Ausbildung, einer der wenigen staatlich anerkannten Fachberufe im Einzelhandel.

Struktur des Musikfachhandels

Traditionell lassen sich im Sortimentsbereich des Musikfachhandels mit dem Vollsortimenter und dem spezialisierten Händler (z. B. Musikalien, Instrumente) zwei große Handelsformen unterscheiden. Bei den Musikinstrumenten gibt es weitere Spezialisierungen, bspw. Blas-, Tasteninstrumente, Musikelektronik oder Gitarren, ca. 1/3 der Musikfachhandlungen konzentrieren sich auf eine oder wenige Warengruppen.

Den größten Anteil an Musikfachhandlungen in Deutschland sind die sogenannten Vollsortimenter. Sie bieten nahezu alle Instrumentengruppen an (Schlag-, Saiten-, Tasten- und Blasinstrumente sowie Orff- und Schulinstrumente) und verfügen daneben über eine Notenabteilung, die jedoch immer häufiger verschwindet. Nicht selten gibt es auch eine angeschlossene Musikschule. Immer wichtiger wird zudem der Bereich der Beschallung und Lichttechnik, die von immer mehr Musikfachhändler:innen sowohl in Form von Produkten als auch als Dienstleistung angeboten wird.

Der GDM schätzt den Anteil der Vollsortimenter im deutschen Musikfachhandel auf rund 60 Prozent (vgl. Abbildung 1). Sie stehen häufig in direkter Konkurrenz zu dem Branchenprimus Thomann und branchenfremden Anbietern im Internet, so ist Amazon mittlerweile der umsatzstärkste Notenhändler in Deutschland. Auch Plattformen wie Temu oder Ali Express stoßen mit aggressiver Preispolitik in den Handel mit Instrumenten.

MIZ WISSEN

Institutionen

Themenportal Musikwirtschaft mit Daten zu einzelnen Wirtschaftszweigen, Übersichten zu Brachenzeitschriften und Jahrbüchern sowie Dokumenten und Nachrichten

Unter Musikalien versteht man das gesamte Angebot der musikalischen Druckerzeugnisse, also Notenausgaben einzelner Werke, Gesamtausgaben, Partituren, Schulwerke, Musikbücher etc. Das Angebot umfasst aktuell über 250.000 Notenausgaben deutscher Verlage, jährlich kommen nach Angaben des Deutschen Musikarchivs über 7.000 Neuerscheinungen hinzu. Vertrieben wird dieses Angebot durch traditionelle Musikalienhändler, die häufig auch über ein Tonträger-Sortiment und/oder Kleininstrumente wie Blockflöten oder Orffsches Instrumentarium verfügen. Musikalienhandlungen dienen Musikhochschulen oder Orchestern häufig als Anlaufstellen für die Notenbeschaffung. Konkurrenz gibt es hier vor allem aus dem Internet und zunehmend auch durch Buchhandlungen, die durch die Besorgung der „Brot & Butter“-Artikel den Notenhandel ersetzen. Dennoch macht der Anteil von Noten und Musikprodukten aktuell nur rund ein Prozent des Gesamtumsatzes im Buchhandel aus.

Zahlreiche Fachgeschäfte haben sich inzwischen auf Musikelektronik, also den Verkauf von Keyboards, Digitalpianos, Synthesizern, Lautsprecher-Anlagen, sogenannte PA („Power Amplifier“ – Verstärker), Mischpulte, Mikrofone etc. spezialisiert. Viele dieser Geschäfte haben ihren Ursprung in den 1970er Jahren, als der Markt mit Musikelektronik – bis heute das Segment mit den höchsten Zuwachsraten – regelrecht boomte. Häufig bieten diese Geschäfte auch einen Verleih sowie Veranstaltungstechnik und -durchführung an. Ebenso wie die traditionellen Musikfachgeschäfte ihre Angebotspalette nach und nach um Musikelektronik erweitert haben, findet man im Musikelektronikhandel heute auch traditionelle Musikinstrumente.

Den traditionellen Tonträgerfachhandel findet man in Deutschland indessen nur noch vereinzelt, da auch der Tonträgermarkt in Deutschland in den letzten beiden Jahrzehnten stark geschrumpft ist. Der Bundesverband Musikindustrie vermeldet für das Jahr 2024 einen Rückgang im Geschäft mit physischen Tonträgern um 7,4 Prozent und einen Erlös von 379 Mio. Euro, was einem Anteil von 15,9 Prozent am Gesamtumsatz 2024 entspricht. Innerhalb des physischen Marktsegments konnte Vinyl erneut deutlich wachsen (+9,4 %). Mit einem Anteil von 40,5 Prozent am physischen Markt hat die Schallplatte die CD trotz eines Rückgangs um 17,1 Prozent aber noch immer nicht eingeholt; anders als in einigen anderen Märkten blieb die CD auch im vergangenen Jahr zweitstärkster Umsatzbringer der Branche vor der Vinyl-LP. [1] Viele Unternehmen bieten neben dem Verkauf von Instrumenten und Musikalien auch einen Verleih- und Reparaturservice, Konzertkartenverkauf, Musikunterricht u. v. m.

Ein wachsender Markt ist der Bereich Beschallung und Lichttechnik. Hier ist der Musikfachhandel auf der einen Seite Anbietender von entsprechenden Produkten und auf der anderen Seite auch Dienstleistender in der Ausstattung von Events.

Viele Unternehmen bieten neben dem Verkauf von Instrumenten und Musikalien auch einen Verleih- und Reparaturservice, Konzertkartenverkauf, Musikunterricht u. v. m.

Umsätze

Zu den Gesamtumsätzen und Größenstrukturen der Hersteller und Händler von Musikinstrumenten liefert laut der Studie „Musikwirtschaft in Deutschland 2024“ die Umsatzsteuerstatistik des Statistischen Bundesamts (2024) verlässliche Daten. Für 2022 wurden rund 1.200 Unternehmen erfasst, von denen mehr als die Hälfte einen Jahresumsatz von unter 100.000 Euro erzielte. Lediglich 16 Unternehmen erreichten einen Umsatz von 5 Millionen oder mehr. Auch bei den 1.300 Musikfacheinzelhändlern zeigte sich in der Umsatzsteuerstatistik eine ähnliche Verteilung bei den Umsatzgrößen. Bei rund 40 Prozent der Unternehmen lag der Jahresumsatz bei unter 100.000 Euro; dahingegen verzeichneten nur 23 Betriebe (1,7 Prozent) einen Umsatz von über 5 Millionen. [2]

Die Gesamtzahl von 1.200 steuerpflichtigen Unternehmen lässt jedoch nicht darauf schließen, dass es in Deutschland auch tatsächlich so viele Musikfachgeschäfte gibt: Der hohe Anteil an Betrieben mit einem Umsatz unter 100.000 Euro jährlich weist darauf hin, dass sich viele Amateur- und auch Profimusiker:innen „nebenbei“ als Händler betätigen und zu diesem Zweck einen Gewerbeschein beantragt haben, durch den sie als steuerpflichtiges Unternehmen in die Statistik eingehen.

Die Gesamteinnahmen im Einzelhandel mit Musikinstrumenten und Noten betrugen im Jahr 2023 1,77 Milliarden Euro. Aber: Knapp 70 Prozent davon erzielten alleine zwölf Betriebe.

Die Erträge stammten den Angaben der Teilnehmer:innen aus dem Bereich Musikfachhandel an der Studie „Musikwirtschaft in Deutschland 2024“ zufolge zu etwa 93 Prozent aus dem Verkauf und der Vermietung von Musikinstrumenten und -zubehör. Die größten Kostenblöcke bildeten Ausgaben für Musikinstrumente, Musiksoftware, Bühnen- und Studioequipment sowie übrige Sachkosten und Abschreibungen (64 Prozent), Personalkosten und Vergütung für freie Mitarbeiter*innen (22 Prozent) und Mietkosten für Ladengeschäfte oder Lagerräume (14 Prozent), siehe Abbildung 2. [3]

Eine zunehmende Konkurrenz für den stationären Fachhandel ist der Verkauf von Musikinstrumenten und Zubehör über Internetplattformen – eine Entwicklung, wie sie im gesamten Einzelhandel zu beobachten ist. Angesichts dieses wachsenden Wettbewerbs, der durch Billigimporte verstärkt wird, versucht der traditionelle Musikhandel, seine Kunden durch kompetenten Service von den Vorteilen eines Einkaufs im Fachgeschäft zu überzeugen. Dies geschieht häufig über zahlreiche zusätzliche Dienstleistungen. So bieten viele Unternehmen neben dem Verkauf von Instrumenten und Musikalien auch einen Verleih- und Reparaturservice, Konzertkartenverkauf, Musikunterricht u. v. m. an oder vertreiben ihre Waren zusätzlich über eigene Internet-Shops.

In der Regel handelt es sich bei den Musikfachgeschäften in Deutschland um kleinere bis mittlere Unternehmen, meist Familienbetriebe mit durchschnittlich vier bis sieben Beschäftigten. Darüber hinaus existieren einige wenige Großbetriebe mit teilweise über 100 Mitarbeiter:innenn, die einen bedeutenden Teil ihres Umsatzes mit einem aufwändigen Versandhandel über Katalog und Online-Shop erzielen und die mit einem breiten Angebot zum Teil grenzüberschreitend auf ungleich größeren Gebieten agieren. Einen weiteren wesentlichen Teil ihres Umsatzes erzielen diese Betriebe oft durch die Beschallung von Großveranstaltungen wie Konzerten aber auch Konferenzen und Sportveranstaltungen oder mit der schalltechnischen Ausstattung von Veranstaltungsstätten.

In den letzten 50 Jahren wurde der Musikfachhandel einer grundlegenden Umstrukturierung unterworfen. Dominierten beim Neuaufbau der Handelslandschaft nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland die Musikalienhändler mit umfassendem Notensortiment und klassischen (akustischen) Instrumenten, gibt es heute vor allem Fachgeschäfte für Musikinstrumente und Musikelektronik, in denen das Notensortiment nur eine untergeordnete Bedeutung hat. Daneben existiert eine nur noch geringe Zahl an Notenfachgeschäften. Filialbetriebe sind überregional selten, regional gibt es eine kleine, aber umsatzstarke Anzahl an Musikfachgeschäften mit durchschnittlich vier Filialen. Großhandelsunternehmen sind sowohl für Musikalien als auch für Instrumente und Musikelektronik zu finden. Wachsend sind die Anteile der reinen Internethandlungen ohne Ladengeschäft sowie der Direktvertrieb von Herstellenden und Musikverlagen, ebenfalls meist über das Internet. Zudem haben auch große Online-Händler wie Amazon oder spezielle Anbieter aus dem Ausland das attraktive Marktsegment der Musikinstrumente für sich entdeckt und bieten diese in ihren Online-Shops an. Sie stellen heute die größte Konkurrenz für den deutschen Musikfachhandel dar.

Die Etablierung von Eigenmarken sind mittlerweile unverzichtbar im Musikfachhandel. Sie stärken die Position des Fachgeschäfts gegenüber Lieferanten und sind auch ein wirksames Instrument zur Kundenbindung und zur Margensicherung. Der Branchenführende, das Musikhaus Thomann, erwirtschaftet nach eigenen Angaben rund 40 Prozent seines Umsatzes mit seinen Eigenmarken.

Ausbildung zum Musikfachhändler / zur Musikfachhändlerin

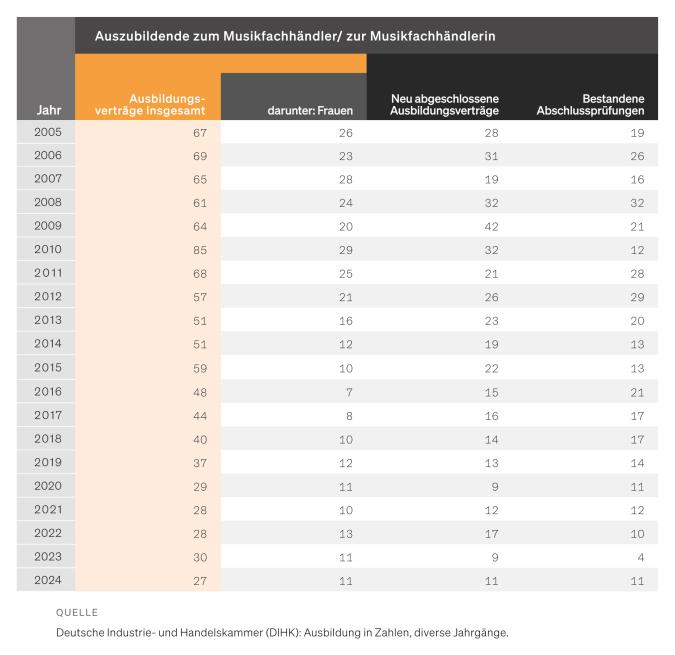

Im Gegensatz zu den anderen Bereichen der Musikwirtschaft verfügt der Musikfachhandel schon seit Langem über einen eigenen Ausbildungsberuf: Seit 1954 werden Musikalienhändler einheitlich ausgebildet; es ist neben dem Buchhändler, dem Drogisten und dem Apotheker die einzige anerkannte Fachausbildung für den Einzelhandel. Die Einzelhandelslandschaft hat sich indessen in Deutschland stark gewandelt, besonders die Musikwirtschaft hat in den letzten Jahrzehnten enorme Veränderungen und Konjunkturschwächen durchlebt, die auch an der Ausbildung des Berufsnachwuchses nicht spurlos vorübergegangen sind. So ist die Zahl der Auszubildenden in den letzten 20 Jahren sukzessive zurückgegangen. Verzeichnete das Bundesinstitut für Berufsbildung Anfang der 1990er Jahre noch rund 200 Auszubildende, so sind es aktuell nur noch rund 50.

Für das Jahr 2024 meldet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) 27 Ausbildungsverträge für den Beruf des Musikfachhändlers, davon nur noch elf Neuabschlüsse. Elf Auszubildende legten 2024 erfolgreich ihre Abschlussprüfung ab. [4]

Aktuelle wirtschaftliche Situation des Musikfachhandels

Musik ist für viele Menschen ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens, und laut Bundesverband Musikindustrie ist die Musiknutzung in Deutschland mit rund 21 Stunden in den Jahren 2022 und 2023 so hoch wie noch nie. [5] Demnach müsste der Musikfachhandel boomen. Doch wie der Einzelhandel allgemein ist auch der Musikfachhandel in Deutschland in erster Linie von der Konjunktur und vor allem der Kaufkraft abhängig – beides war in den letzten drei Jahren eher rückläufig.

Besonders der Notenfachhandel steht derzeit vor großen Herausforderungen, denn seit der Corona-Pandemie fehlen hier die Kund:innen, die zum größten Teil ins Internet abgewandert sind oder vermehrt digitale Noten – ob illegal oder legal erworben - nutzen. Die Lage im Jahr 2025 hat sich noch nicht verbessert, und es besteht die Gefahr, dass die Schwierigkeiten auch auf den übrigen Musikfachhandel übergreifen. Besonders im Bereich der Musikfachgeschäfte mit einem Umsatz bis zu 500.000 Euro jährlich hat sich in den letzten Jahren ein spürbarer Rückgang gezeigt. Dieser Rückgang ist jedoch nicht auf eine erfolgreiche Umstellung auf höhere Umsatzklassen zurückzuführen, sondern darauf, dass viele dieser Geschäfte vom Markt verschwunden sind.

Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf die Branche:

- Immer mehr Städte und Gemeinden sehen sich mit dem Verlust einer „musikalischen Grundversorgung“ konfrontiert. Andere Akteure, wie Musikschulen, übernehmen diese Rolle – allerdings häufig ohne die Expertise, den Service und die Vielfalt, für die der Musikfachhandel bekannt ist.

- Der Trend, weniger Ausbildungsplätze anzubieten, zeigt sich sowohl im Bereich des Musikfachhandels (Musikfachhändler:innen) als auch im Einzelhandel, was langfristig die Nachwuchssicherung erschwert.

- Die Nachfolgeplanung wird zunehmend schwieriger, vor allem, wenn noch keine Nachfolgerin oder kein Nachfolger etabliert wurde. Das ist besonders kritisch, da viele Inhaber:innen auf ihr Geschäft als Grundlage ihrer Altersvorsorge angewiesen sind.

Darüber hinaus steht der Musikfachhandel seit der Corona-Pandemie und insbesondere seit Beginn des Ukraine-Kriegs auch noch vor einer Reihe weiterer Herausforderungen, die das Wirtschaften immer schwieriger machen. Steigende Energiekosten und der zunehmende Bürokratieaufwand belasten die Branche, sodass Musikgeschäfte oftmals erhebliche Kosten und Zeit investieren müssen, ohne dass direkt ein Produkt verkauft wird.

Trotz dieser Herausforderungen gibt es auch positive Entwicklungen im Musikfachhandel: Es gibt immer wieder erfolgreiche Neugründungen und Betriebe, die bereits in die dritte oder vierte Generation übergehen. Die Kreativität und Leidenschaft der Musikfachhändler:innen sind nach wie vor eine wertvolle Quelle für Impulse und Innovationen in der Welt des Musizierens. Es bleibt zu hoffen, dass diese positiven Aspekte weiterhin die Branche prägen und die Kreativität die Zukunft des Musikfachhandels stärkt.

Resümee

Der Musikfachhandel hat heute – wie der gesamte Einzelhandel in Deutschland – zwar mit zahlreichen Problemen zu kämpfen, verfügt aber über ein theoretisch hohes Kundenpotential, denn noch nie war das Interesse an Musik und am Musizieren so hoch wie heute. Doch nur ein Teil der musikinteressierten Bevölkerung findet den Weg in das Musikfachgeschäft. Mögliche Kund:innen müssen daher mit gezielten Maßnahmen aufmerksam gemacht und gewonnen – und nicht zuletzt auch gehalten werden. Daher hat auch die Förderung des aktiven Musizierens für den Musikfachhandel in den letzten Jahren besonders an Bedeutung gewonnen. Gerade in Zeiten, in denen Musikunterricht an Schulen häufig ausfällt, haben immer weniger Kinder die Möglichkeit, an das aktive Musizieren herangeführt zu werden. Der Fachhandel übernimmt hier mit seiner kompetenten Beratung und dem Heranführen an ein Instrument eine zunehmend wichtige Aufgabe.

Ein großes Problem ist für den Bereich der Musikalien nach wie vor das illegale Vervielfältigen von Noten. Wenn in der Öffentlichkeit von „Raubkopien“ oder „illegalen Kopien“ die Rede ist, meint man in erster Linie das unerlaubte Vervielfältigen von Tonträgern. Doch das Problem betrifft auch den Musik-, speziell den Notenfachhandel, denn das Kopieren von Musiknoten wird in einem hohen Maß betrieben – nach Schätzung des DMV – Verband Deutscher Musikverlage ist der Schaden auf rund zehn Millionen Euro zu schätzen. Ein gezieltes Vorgehen dagegen gestaltet sich schwer, weil es sich bei den „Tätern“ um die eigentliche Zielgruppe des Musikfachhandels handelt – nämlich um Musizierende, vom kleinen Musikschüler über das Chormitglied bis hin zum Blasmusikverein. Die besondere Herausforderung liegt daher in der Aufklärung über rechtliche Fragen.

Die „Ware“ Musik ist dabei nicht ein Produkt wie jedes andere. Sie ist auch ein Kulturgut, das gerade in Deutschland über eine jahrhundertelange Tradition verfügt. Wenn diese Bedeutung auch von den Verbraucher:innen noch stärker erkannt wird und der vielzitierte Aufschwung in Deutschland die gesamte Bevölkerung erreicht, besteht für den Musikfachhandel eine gute Chance, sich auch weiterhin am Markt zu behaupten.

Footnotes

Vgl. Bundesverband Musikindustrie: Musikindustrie in Deutschland 2024. Online unter: https://www.musikindustrie.de/presse/presseinformationen/musikindustrie-in-deutschland-2024 (Zugriff: 24. Februar 2025).

Vgl. Musikwirtschaft in Deutschland. Studie zur volkswirtschaftlichen Bedeutung von Musikunternehmen unter Berücksichtigung relevanter Teilsektoren und Ausstrahlungseffekte, hrsg. vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft [u. a.], 2024, S. 71. Online unter: https://www.musikindustrie.de/weiteres/publikationen/musikwirtschaft-in-deutschland/musikwirtschaft-in-deutschland-2024 (Zugriff: 21. Mai 2025).

Musikwirtschaft in Deutschland 2024. Studie zur volkswirtschaftlichen Bedeutung von Musikunternehmen unter Berücksichtigung relevanter Teilsektoren und Ausstrahlungseffekte. Online unter: https://miz.org/de/dokumente/musikwirtschaft-in-deutschland-2024 (Zugriff: 24. Februar 2025).

Vgl. Deutsche Industrie- und Handelskammer: Ausbildung in Zahlen: 2024. Online unter: https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/fachkraefte/aus-und-weiterbildung/ausbildung/ausbildung-in-zahlen-2024 (Zugriff: 21. Mai 2025).

Vgl. Bundesverband Musikindustrie: Musikindustrie in Zahlen 2023, Berlin 2024, S. 24, sowie Ders.: Musikindustrie in Zahlen 2022, Berlin 2023, S. 25