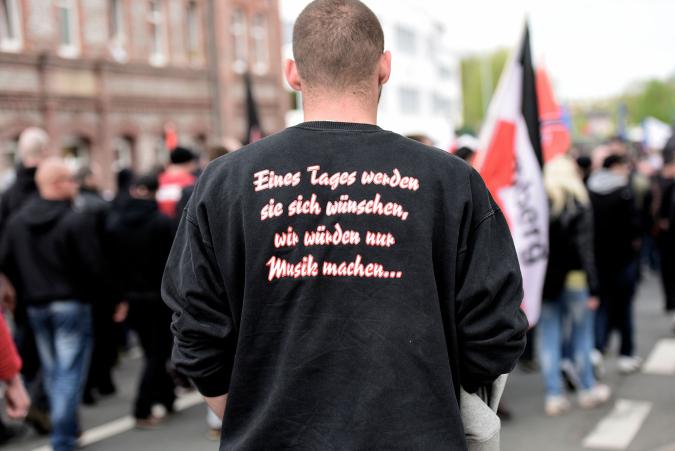

Von Punkrock und Oi! über verschiedene Metalspielarten, Liedermacher-Songs, eher poppige Balladen, mehr oder weniger tanzbare Re-Aktualisierungen alter Wehrmachts-, SA- und SS-Lieder, bis hin zu extrem rechtem Rap und Ballermannschlagern: Das popmusikalische Spektrum der extremen Rechten ist nach über vierzig Jahren RechtsRock enorm breit aufgestellt. Ohnehin spielt Musik für die extreme Rechte eine ausgesprochen zentrale Rolle, und das gleich in mehrerlei Hinsicht. Sie gewährleistet lebensweltliche Anschlussfähigkeit, sie stiftet und stabilisiert soziale Zugehörigkeit, sie verhilft zu ideologischer Selbstvergewisserung und mit ihr lässt sich Geld verdienen. Mit ca. 30 Labeln und gut zehn einschlägigen Versandhandelsgeschäften für Tonträger und Merchandise- bzw. Fanartikel ist Deutschland der größte Markt für extrem rechte Musik weltweit. Labels und Versände bedienen extrem rechte Musikfans nicht nur online und (seltener) in eigenen Ladenlokalen, sondern vor allem auch bei allen möglichen Formen an RechtsRock-Konzerten vom großen Festival bis hin zum kleinen Liederabend. Die meisten extrem rechten Konzerte finden in kurzfristig und in aller Regel unter Vorspiegelung falscher Tatsachen angemieteten Locations wie Gaststätten oder Kleingartenanlagen statt, es gibt jedoch auch feste Spielorte in Immobilien, die extrem rechten Akteur:innen entweder selbst gehören oder die von ihnen dauerhaft angemietet sind. In Immobilien, die im Besitz der extremen Rechten sind, finden sich überdies auch Proberäume für Bands und/oder Ladenlokale von Labels und Versänden und/oder sie dienen einfach gleich als Wohnraum für Akteur:innen der extrem rechten Musikszene. Ob Bands, Solointerpret:innen oder Publikum, Labels, Versände oder so genannte ‚hidden musicians‘ (Techniker, Grafikdesigner usw.): Sämtliche Akteur:innen der extrem rechten Musikszene eint das fundamentale Selbstverständnis, dass RechtsRock essentieller Bestandteil ihres politischen Kampfes ist. Dieses Selbstverständnis ist tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal der extrem rechten Musikszene, denn derart konsequent und flächendeckend findet sich dies in keiner anderen Musikszene. Der in der extremen Rechten sehr beliebte Spruch „Eines Tages werden sie sich wünschen, wir würden nur Musik machen“ ist dabei ohne jeden Zweifel äußerst ernst gemeint – und vor allem auch ernst zu nehmen.

Begriffsbestimmung

Der Begriff RechtsRock bezeichnet kein musikalisches Genre wie z. B. Punkrock, Heavy Metal, Reggae usw., sondern meint sämtliche Formen populärer Musik, die von extremen Rechten gemacht wird und die zunächst einmal vor allem auch für extreme Rechte gemacht wird. Geprägt wurde der Begriff durch das (nach wie vor lesenswerte) von Jan Raabe und Christian Dornbusch herausgegebene Überblicksbuch „Rechtsrock – Bestandsaufnahme und Gegenstrategien“ [1] und ist ein Versuch, die während der 1980er Jahre von der extremen Rechten etablierte Eigenbezeichnung Rock Against Communism (RAC) aufzulösen und in eine sozial- bzw. politikwissenschaftliche Rahmung zu überführen. RechtsRock ist demnach „ein von der organisierten extrem rechten Politik zu unterscheidendes kulturpolitisches Spektrum, das nach den gängigen Mechanismen jugendkultureller Selbstorganisation funktioniert“. [2] Mit dieser Perspektivierung auf jugendkulturellen Ausdruck unterscheidet sich der Begriff RechtsRock zugleich von der vor allem im US-amerikanischen Sprachraum geläufigen Wendung White Power Music, die ältere US-amerikanische Traditionen rassistischer Songs extremer Rechter (vor allem im Country) mit einbezieht. [3] Umgekehrt enthält White Power Music durch die Fokussierung auf eine White Supremacy-Ideologie etliche Leerstellen in Sachen extrem rechter Ideologeme, die im RechtsRock außerdem verhandelt werden. Dazu gehören vor allem positive Bezugnahmen auf den historischen Nationalsozialismus, Glorifizierung der Verbrechen von NS und Wehrmacht, eliminatorischer Antisemitismus, Leugnung und/oder Feiern der Shoah, Herabwürdigung und Vernichtungsfantasien gegenüber als „minderwertig“ markierten Gruppen (vor allem Nicht-Weiße) und politischen Gegnern (sowohl „Linke“ als auch „Alt“- bzw. „Systemparteien“, einschließlich der CSU); Themen im RechtsRock sind aber auch Party, Saufen, Freundschaft und Zusammenhalt sowie das Feiern des je eigenen Lifestyles („Glatzenparty“). All diese Themen sind über die Zeit zwar einigermaßen stabil geblieben, zusätzlich werden aber immer wieder auch Themen je aktueller gesamtgesellschaftlicher Debatten aufgegriffen; dazu gehört z. B. Hetze gegen Geflüchtete oder, insbesondere in jüngerer Zeit, Queerness/queere Lebensentwürfe, die als „Genderwahn“ geächtet werden. [4]

Geschichtlicher Abriss

RechtsRock kam erstmals Anfang der 1980er Jahre in Großbritannien auf, wo sich die Musik zunächst abseits parteipolitischer Strukturen und gleichsam von unten herausbildete. Maßgeblich vorangetrieben wurde diese Entwicklung von jugendlichen Oi!/Punk-Fans, die allesamt nicht nur Musiker:innen bzw. Musikfans waren, sondern zugleich bekennende Neonazis, die ihren jugendkulturellen Lifestyle mit ihren ideologischen Überzeugungen in Einklang bringen wollten. Traditionelle extrem rechte Parteien und Organisationen wie British Movement und – zunächst auch – National Front (NF) begegneten dieser als „degeneriert“ empfundenen Jugendbewegung mit großer Skepsis, ehe die Jugendorganisation der NF das Label Rock Against Communism (RAC) als Gegenentwurf zu Rock Against Racism entwickelte und Konzerte mit Bands wie Skrewdriver oder Brutal Attack organisierte. [5] Insbesondere der Sänger der Band Skrewdriver, Ian Stuart Donaldson, der 1987 dann auch das rechtsterroristische Netzwerk Blood & Honour ins Leben rief, entwickelte sich zu einem zentralen Impulsgeber der RechtsRockszene, und zwar sehr schnell auch weit über Großbritannien hinaus.

Die frühen deutschen RechtsRockbands – etwa die Böhsen Onkelz (die sich Ende der 1980er von der extremen Rechten distanzierten), Kraft durch Froide, die immer noch aktive Band Endstufe oder Hammerschlag, die erste ostdeutsche RechtsRockband, die 1985 in Frankfurt/Oder gegründet wurde [6] – folgten musikalisch und thematisch zunächst britischen RAC-Bands wie Skrewdriver oder Brutal Attack. [7] Indes war diese britisch-deutsche Verflechtung keine Einbahnstraße, sondern entwickelte sich bald zu einer wechselseitigen Zusammenarbeit: Einerseits tourte Skrewdriver regelmäßig durch (West-)Deutschland, andererseits produzierte das von Herbert Egoldt geführte deutsche Plattenlabel Rock-O-Rama neben Skrewdriver auch die Böhsen Onkelz sowie etliche andere nationale und internationale RechtsRockbands und war Ende der 1980er Jahre das damals erfolgreichste RechtsRockbabel weltweit. RechtsRock in dieser musikalischen Tradition des britisch-deutschen Punkrock ist in der deutschen extremen Rechten noch immer das beliebteste musikalische Genre, wenngleich hier inzwischen vor allem Nostalgie mitschwingt.

In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre tauchten in (West-)Deutschland die ersten extrem rechten Liedermacher:innen wie z.B. Frank Rennicke auf, denen es gelang, den neuen RechtsRock mit den konservativen Kräften der extremen Rechten zu versöhnen, indem sie sowohl aktuelle Songs als auch „gutes, altes Liedgut“ wie Wehrmachts-, SS- und SA-Lieder, aber auch deutsche Volkslieder in ihrem Repertoire vereinigten. Da ein entsprechendes Programm zudem deutlich leiser als das einer RechtsRockband ist und kaum technische Infrastruktur benötigt, wurden extrem rechte Liedermacher:innen schnell zu einem äußerst beliebten Programmpunkt bei Parteiveranstaltungen, Veteranentreffen und Kameradschaftsabenden.

Mit Blick auf Songtexte und Auftreten radikalisierte sich die deutsche RAC-Szene nach der Wiedervereinigung im Laufe der 1990er Jahre deutlich und fand sich zunächst auch durch „Baseballschlägerjahre“ und die rassistischen Pogrome von Solingen bis Rostock-Lichtenhagen bestätigt. Erst die massive Repression durch Ordnungs- und Sicherheitsbehörden Ende des Jahrzehnts führte zu einem allmählichen Umdenken – allerdings aus strategischen Gründen, nicht aus innerer Überzeugung: Die Berliner Band Landser mit ihrem Leadsänger Michael „Lunikoff“ Regener ging zweitweise in den Untergrund und wurde Ende 2003 wegen Gründung einer kriminellen Vereinigung verurteilt, Schallplatten und CDs wurden im großen Stil von Staatsanwaltschaften wegen Verstößen gegen die Strafrechtsparagraphen §86a (Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen) und §130 (Volksverhetzung) beschlagnahmt, Konzerte und Liederabende wurden zunehmend im Vorfeld verboten und/oder von der Polizei abgebrochen. Mit Blick auf Tonträger hatte dies zur Folge, dass extrem rechte Bands in Sachen Songtexte, Covergestaltung usw. seitdem deutlich vorsichtiger agieren, indem sie vermehrt zwischen den Zeilen formulieren; Konzerte und Liederabende wiederum werden nur noch in Ausnahmefällen öffentlich beworben und finden in aller Regel klandestin statt.

Parallel dazu ist während der 1990er Jahre der Aufstieg des National Socialist Black Metal (NSBM) zu beobachten. Die skandinavische Szene der sogenannten zweiten Black-Metal-Welle, die sich intensiv mit nordischen, antichristlichen und heidnischen Themen beschäftigte, bot eine ideale Gelegenheit, diese Themen mit extrem rechten Ideologemen wie „nordische Rasse“ u. ä. aufzuladen. Da die Black-Metal-Szene international hervorragend vernetzt und extrem rechten Ideologien gegenüber vergleichsweise tolerant ist, waren deutsche NSBM-Bands wie Absurd, Totenburg und andere von Anfang an in nahezu weltweit agierende Black-Metal-Netzwerke eingebunden. Besonders hervorzuheben ist hier der norwegische Rassist Varg Vikernes mit seinem Projekt Burzum, der Hendrik Möbus, den konzeptionellen Kopf der deutschen NSBM-Band Absurd nach dessen Flucht 1999 in die USA zum Niederlassungsleiter seines Labels Cymophane Records in den USA ernannte. In den USA fand Möbus Zuflucht bei dem National-Alliance-Gründer William Pierce und brachte über dessen Label Resistance Records „NSBM erstmals in großem Umfang auf den US-amerikanischen White-Power-Musikmarkt“. [8]

Umgekehrt dienten US-amerikanische National Socialist Hardcore (NSHC)-Bands, die Sound und Lifestyle des ursprünglich linken Hardcore der 1980er Jahre übernahmen, aber mit extrem rechten Themen transformierten, als Vorbild für eine jetzt junge Generation deutscher Neonazis, die mit ihrem Konzept der sogenannten Autonomen Nationalisten neue Impulse in der deutschen extremen Rechten setzten. Gemäß der im Hardcore zentralen Idee eines Straight Edge-Lifestyle, der z. B. dem auf üblichen RechtsRockkonzerten erheblichen Alkoholkonsum massiv entgegensteht, versuchen deutsche NSHC-Bands wie Moshpit, Brainwash oder Terrorsphära, trotz ihrer tiefen politischen Einbindung in extrem rechte Strukturen, ein fragiles Gleichgewicht zwischen der Aufrechterhaltung einer eigenständigen Szene innerhalb einer breiteren extrem rechten Szene und der gleichzeitigen Teilnahme an dieser breiteren Szene zu wahren. [9] Darüber hinaus implementierte NSHC aktuellere Stile und Codes aus Mainstream und politischer Linken, wie etwa die Übernahme des Konzepts eines Schwarzen Blocks bei Demonstrationen oder das extrem rechte Umdeuten vermeintlich linker Symbolik (Che Guevara als Volksheld) und, was am wichtigsten war, die Verwendung von Englisch anstelle von Deutsch in den RechtsRock. Aus diesem Traditionsstrang ging musikalisch seitdem eine ausgesprochen rasche Binnendifferenzierung in alle möglichen Hardcore- und Metalspielarten in der deutschen Rechtsrockszene hervor, sodass beispielsweise ‚blast beat‘-Drums aus aktuellen Produktionen kaum noch wegzudenken sind.

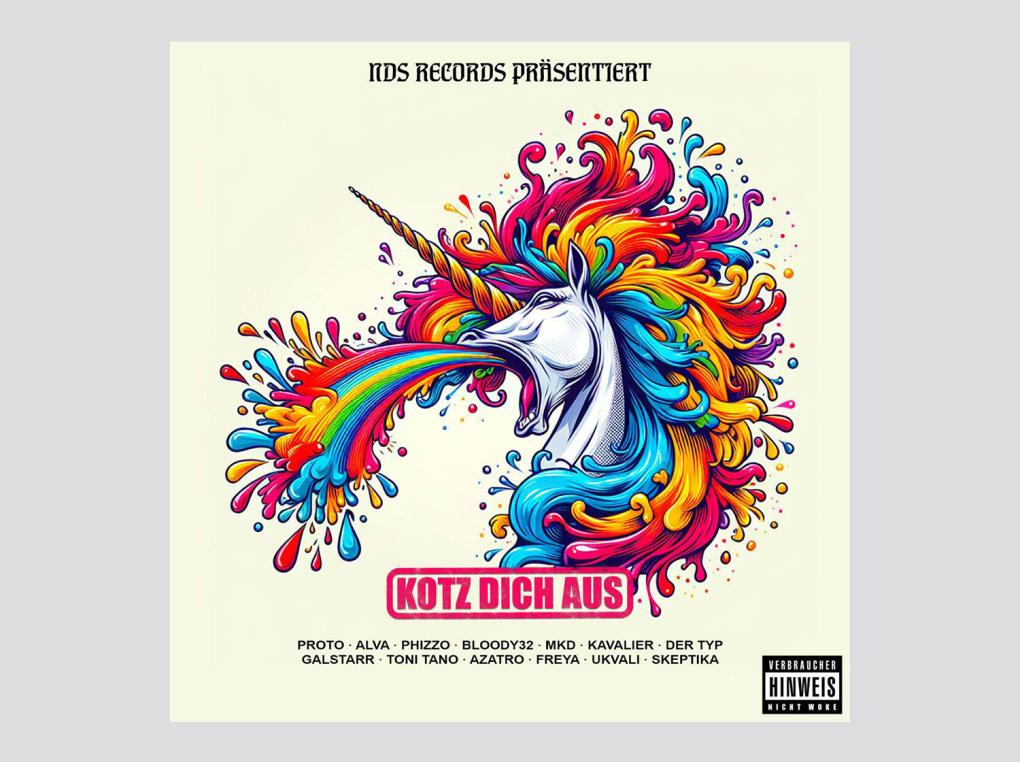

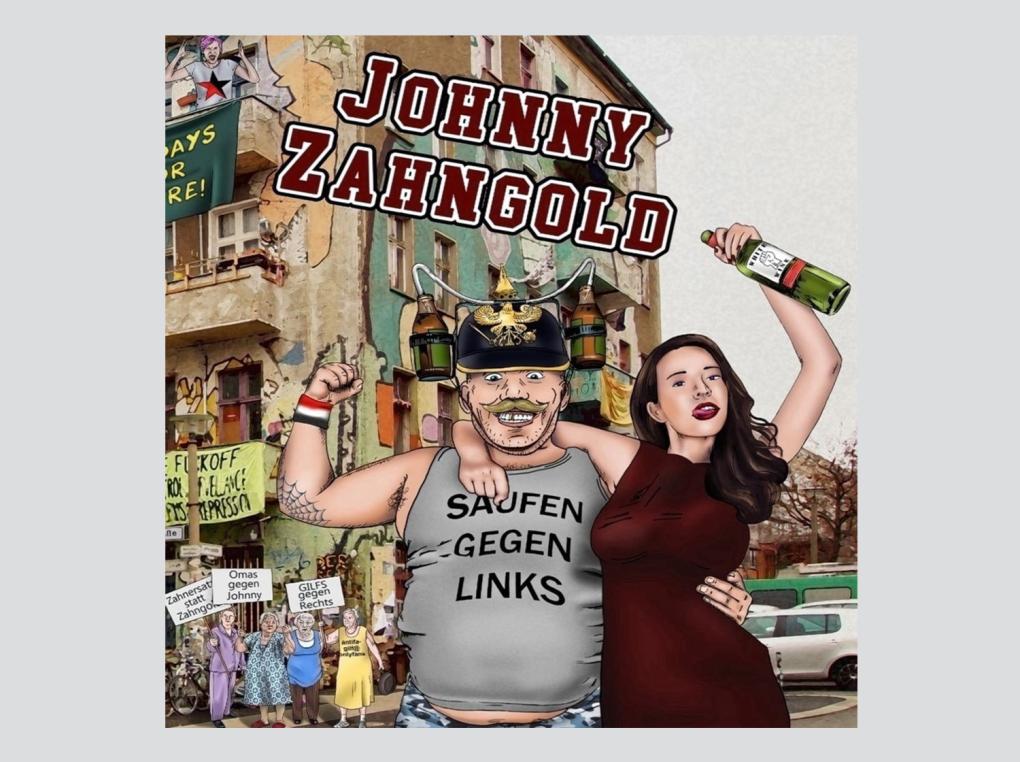

Vor dem Hintergrund solcher Selbstmodernisierungswellen ist die letztendliche „Erfindung“ von RechtsRap (auch als N-Rap oder Nationalist-Rap bezeichnet) dann auch nicht ganz so überraschend, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Inspiriert von US-Acts wie Neo Hate dauerte es bis 2010, bis die deutsche extreme Rechte erkannte, dass Hip-Hop das bei deutschen Teenagern mit Abstand beliebteste Musikgenre war (und immer noch ist) und begann, mit RechtsRap zu experimentieren. Bemerkenswerterweise waren sämtliche dieser RechtsRap-Projekte Nebenprojekte bereits etablierter RechtsRockbands, weshalb die Produktionen von Sprachgesang zum Untergang (Nebenprojekt der Band Cynic) oder ‘N Socialist Soundsystem (Nebenprojekt der Band Häretiker um Benjamin Müller) in Sachen Rap-Skills arg unbeholfen und „gewollt“ klangen. Das änderte sich, als Julian Fritsch aka Makss Damage die extrem rechte Bildfläche betrat. Fritsch verfügt über recht gute Rap- und Sampling-Kenntnisse; er begann seine Karriere zunächst als stalinistischer (!) Rapper und artikulierte in seinen Tracks schon damals viel Antisemitismus, Nationalismus und Sexismus. 2011 entschied er sich für einen Szenenwechsel und wurde Neonazi. [10] RechtsRap war lange Zeit eher ein Randphänomen der deutschen RechtsRockszene, ehe ab etwa 2016 neue (und jüngere) Protagonisten wie Kai „Proto“ Naggert und Christoph „Chris Ares“ Zloch unter dem Etikett der Identitären Bewegung von sich reden machten. Gemeinsam gründeten beide 2019 das Projekt “Neuer Deutscher Standard“ (NDS). Zloch hat sich aktuell aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, wohingegen NDS unter Naggerts Führung mittlerweile vor allem ein Platten- und Merchandiselabel ist, zu dem inzwischen u.a. auch Julian Fritsch gehört.

Ganz neu im Genreportfolio des deutschen RechtsRock sind seit etwa 2023 Ballermann-Partyschlager hinzugekommen, die wiederum interessanterweise von den beiden RechtsRappern Kai Naggert (unter seinem Künstlernamen „Proto“) und Benjamin Müller (als „Johnny Zahngold“) vorangetrieben werden. Insbesondere Naggerts Partyschlager zeitigen auf Social Media-Plattformen eine (erschreckend) enorme Beliebtheit, eignen sie sich von ihrer Machart her doch geradezu mustergültig als Soundtrack für Insta-Stories oder Lip-Synching-Videos auf TikTok.

RAC, Liedermacher, NSBM sowie sämtliche Hardcore- und Metalvarianten im RechtsRock sind indes längst keine Angelegenheit „jugendkultureller Selbstorganisation“ (Dornbusch/Raabe 2002) mehr, sondern sprechen primär ein (mindestens) Ü30-Publikum der extremen Rechten an, wie sich auch an den entsprechenden Verbreitungs- und Vermarktungsstragien bemerkbar macht. RechtsRap wiederum will bei diesem Publikum nach wie vor nicht so richtig verfangen, tut sich aber auch bei aktuell jugendlichen extremen Rechten eher schwer und sucht daher den „Umweg“ über Ballermannpartyschlager.

“Einstiegsdroge RechtsRock“?

Spätestens seit die NPD im Rahmen des sächsischen Landtagswahlkampfs 2004 mit der ersten Ausgabe ihrer sogenannten Schulhof-CD nicht nur vor und zuweilen sogar auf allerlei Schulhöfe, sondern vor allem auch an die bundesdeutsche Öffentlichkeit ging, hat sich das Narrativ der „Einstiegsdroge RechtsRock“ als ein, wenn nicht gar das zentrale Erklärungsmodell für den Einstieg Jugendlicher in die extreme Rechte etabliert. Die Idee der „Einstiegsdroge RechtsRock“ ist jedoch sachlich einfach falsch, weil sie erstens einen unmittelbaren Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen Musik und aus ihr resultierenden Gefühlen, Haltungen, Einstellungen, Modi des Welterlebens sowie daraus ableitbaren Handelns unterstellt, der so nicht gegeben ist, und zweitens völlig außer Acht lässt, dass ein Einstieg in die extreme Rechte immer ein sozialer Prozess ist, der ebenfalls keinem reduktionistischen Ursache-Wirkungs-Prinzip folgt und als Prozess sowohl zeitlich ausgedehnt als auch von etlichen, kaum überschaubaren sozialen Vorbedingungen, gesellschaftlichen Einflussfaktoren und individuellen Entscheidungen bestimmt ist. [11]

Ein naturgesetzlich gedachtes Reiz-Reaktions-Modell à la „Einstiegsdroge RechtsRock“ beruht auf einem essentialistischen Musikbegriff („Musik an sich“) und übersieht, dass Musik vor allem ein sozialer Prozess ist: „musical meaning is socially constructed“ [12]. Bedeutungszuschreibungen an Musik (musical meaning) werden dabei immer von Menschen vorgenommen und sind nicht von Vornherein „in der Musik selbst“ enthalten. Solche Bedeutungszuschreibungen werden – gerade in Popmusik – allerdings nicht allein auf klanglicher Ebene vorgenommen, sondern ebenso auf der Ebene des zu Grunde liegenden Songtexts und/oder einschlägiger Bandnamen, auf der Ebene der visuellen Gestaltung von CD-Cover, Bandlogo usw. oder auf der Ebene der Inszenierung der Interpret:innen. Erst anhand einer Zusammenschau dieser strukturell unterschiedlichen medialen Ebenen und deren zugehörige Zeichensysteme können diskursiv erzeugte Bedeutungszuweisungen überhaupt vorgenommen werden.

In den meisten RechtsRocksongs werden extrem rechte Einstellungen und Haltungen in der Tat über den Sprachtext, also Songtext und/oder Bandnamen vermittelt. Bis in die späten 1990er Jahre hinein wurden diese Einstellungen und Haltungen im RechtsRock derart eineindeutig artikuliert, dass andere, möglicherweise nicht extrem rechte Deutungsmöglichkeiten, praktisch auszuschließen sind. Ab Ende der 1990er Jahre gingen jedoch insbesondere in Deutschland mehr und mehr RechtsRockbands dazu über, gerade nicht eineindeutige, sondern bewusst deutungsoffene Songtexte zu formulieren. „Einer für alle [und alle für einen]“ (Kategorie C 2013) der RechtsRockband Kategorie C beispielsweise ist so erst einmal nicht als eindeutig extrem rechtsentschlüsselbar. Erst der extrem rechte Kontext, in dem die Band verankert ist, lässt erkennen, wer gemeint ist, wenn sich Kategorie C im Songtext als geächtete gesellschaftliche Gruppe darstellt („ihr wollt uns nicht haben“), die sich aggressiv behauptet: „Da hilft kein Beten und auch kein Weinen, denn alle stehn bei uns im Reinen, wenn wir auf einem Haufen sind, stehn einer für alle und alle für einen.“

Noch uneindeutiger verhält es sich mit der klanglich-musikalischen Ebene, eine per se extrem rechte Musik gibt es eben nicht. Extrem rechte Deutungsräume lassen sich klanglich einzig und allein via Verweis auf präexistente Musik eröffnen, wie etwa „Unsre Fahne flattert uns voran“ von Aryan Blood (Aryan Blood 2001), bei dem nicht nur der Text, sondern auch die Melodie des HJ-Lieds „Vorwärts! Vorwärts! Schmettern die hellen Fanfaren“ von Baldur von Schirach (Text) und Hans Otto Borgmann (Musik) aus dem Jahr 1933 übernommen wurde. Solche direkten klanglichen Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus sind aber die große Ausnahme im RechtsRock und erschließen sich auch nur jenen, die die entsprechende musikalische Vorlage kennen.

Ähnliches gilt selbstverständlich auch auf visueller Ebene sowie mit Blick auf die Inszenierungspraktiken von Bands und Interpret:innen: Dort verwendete Symbole und Codes müssen bereits bekannt sein, um sie als extrem rechts entschlüsseln zu können – die wenigsten RechtsRockbands verwenden heute noch offensiv allgemein bekannte Symbole wie Hakenkreuz oder SS-Runen, sondern arbeiten mit entweder mehrdeutigen Codes wie der aus dem Tauchsport bekannten OK-Geste, die auch als W[hite] P[ower] gelesen werden kann, aber nicht muss, oder mit Zeichen und Kürzeln, die nicht unbedingt allgemein bekannt sind, wie etwa bestimmte Zahlencodes im Stil von 1488. [13]

Die Deutung eines Songs als extrem rechts hängt also wesentlich vom mitgebrachten, erlernten, Vorwissen und von der, ebenfalls erlernten, einstellungsmäßigen Disposition des jeweils deutenden Individuums ab, nicht vom Song „selbst“ und schon gleich gar nicht von der „Musik an sich“.

Als „doing music“ ist Musik unabhängig von irgendwelchen politischen oder sonstigen Kontexten generell zentraler Bestandteil kulturellen Handelns in allen möglichen denkbaren sozialen Formationen, so dass eine extreme Rechte ohne Musik schlechterdings nicht denkbar wäre, wenn sie denn als soziale Formation funktionieren soll. Ohne Musik, ohne RechtsRock würde der extremen Rechten also ein zentrales Element fehlen, Musik ist aber gerade kein „zusätzliches Attraktivitätsmoment“ bzw. ein besonderes Auszeichnungs- oder gar ein Alleinstellungsmerkmal, sondern für die extreme Rechte geradezu konstitutiv. So sehr die extreme Rechte eigene Musik braucht, so auffällig ist zugleich, dass sämtliche im RechtsRock vorzufindenden popmusikalischen Stile in musikalischer Hinsicht keine genuin eigenen Hervorbringungen extrem rechten kulturellen Handelns, sondern immer und ausnahmslos an popmusikalische Stile aus entweder der Mehrheitsgesellschaft oder aus anderen, nicht extrem rechten sozialen Formationen anschließen.

Wer nun als junger Mensch über sein soziales Nahfeld extrem rechts sozialisiert wird und für den Musik zugleich zur alltäglichen Lebenswelt- und Selbstgestaltung essentiell dazugehört, der ist damit notwendig auf ein entsprechendes Angebot angewiesen, das ihm ermöglicht, beides zusammenzubringen: Er braucht eine Musik, die seiner individuellen ästhetischen Erfahrung ebenso entspricht wie seinen extrem rechten Einstellungen und Haltungen.

Funktionen von RechtsRock

Für die extreme Rechte erfüllt RechtsRock gleich ein ganzes Bündel an Funktionen, die teils miteinander verwoben sind bzw. sich wechselwirksam bedingen, die vor allem aber zunächst einmal nach ihrer jeweiligen Zielrichtung zu unterscheiden sind.

Nach außen gegenüber der Mehrheitsgesellschaft geht es der extremen Rechten darum, durch und mit RechtsRock öffentliche Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ziel ist hierbei vor allen Dingen eine mediale Raumnahme, sei es der bereits genannte „moral panics“-Effekt durch die fortgesetzte Rede von der „Einstiegsdroge“, seien es die regelmäßigen Versuche, mit möglichst widerlichen Social Media-Kampagnen möglichst viele Momente öffentlicher Empörung zu erzeugen.

Insbesondere RechtsRockkonzerte, ob groß oder klein, müssen zugleich jedoch auch als sehr konkrete Raumnahmen und damit einhergehend als Machtdemonstration gegenüber der Mehrheitsgesellschaft verstanden werden: „[G]enau wie eine große Demonstration ist ja auch ein großes Festival ein Zeichen nach außen”, wie Michael „Lunikoff“ Regener im März 2018 der extrem rechten Zeitschrift N.S. heute diktierte. Durch die Besetzung (halb-)öffentlicher Räume sowie den Besitz privater Räume in Form von Immobilien, die Akteur:innen der extremen Rechten entweder gehören oder die sie wenigstens angemietet haben und die sie unter anderem auch zur Durchführung von Konzerten nutzen, nehmen diese sowohl kurzfristig, im Fall von Konzerten im (halb-)öffentlichen Raum, als auch langfristig, im Fall von Immobilienbesitz oder -miete, Raum ein – mit teils fatalen Folgen für die lokale Zivilgesellschaft.

Foto: MOBIT

Ebenfalls als Machtdemonstration nach ‚außen dienen zudem sämtliche Formen der Markierung von Einzelpersonen, zivilgesellschaftlichen Organisationen oder staatlichen Institutionen als „Feinde“ der extremen Rechten – insbesondere in Form von ad personam formulierten Hasssongs; gleichzeitig sind derlei Feindmarkierungen jedoch selbstverständlich auch Botschaften an die extreme Rechte selbst und erfüllen damit auch eine nach innen gerichtete Funktion.

Nach innen verhilft RechtsRock der extremen Rechten zunächst einmal zur lebensweltlichen Alltagsgestaltung und -erfahrung mit Musik. Indem in RechtsRocksongs für die extreme Rechte aktuelle politisch-weltanschauliche Themen verhandelt werden, fungiert RechtsRock jedoch zusätzlich als ideologische Selbstverständigung und Selbstvergewisserung. Zudem ist die extreme Rechte im Hinblick auf ihre ideologisch-politische und vor allem politstrategische Ausrichtung keinesfalls ein homogenes Ganzes, so dass RechtsRock je nach Zugehörigkeit bzw. Zuordnung zu einer der extrem rechten Fraktionen natürlich auch der internen Aushandlung von Binnenhierarchien dient.

Der Umstand, dass sämtliche Akteur:innen des RechtsRock – ganz gleich, ob Musiker:innen, Musikunternehmer:innen, Konzertveranstalter:innen, „hidden musicians“ wie Tontechniker:innen, Grafiker:innnen und Fans – sich selbst ausnahmslos immer auch als politische Aktivist:innen im Kampf für „ihre Sache“ verstehen, hat zur Konsequenz, dass sich das soziale Netzwerk des RechtsRock allenfalls auf einer sehr abstrakten Ebene von dem der extremen Rechten insgesamt trennen lässt und im lebensweltlichen Alltag der extremen Rechten eine unauflösbare Einheit darstellt: Das soziale Netz des RechtsRock ist das soziale Netz der extremen Rechten und umgekehrt! [14]

Sämtliche sozial stabilisierenden Prozesse wie Selbstverständigung, Selbstvergewisserung und Aushandlung von Binnenhierarchien finden in der extremen Rechten primär auf zwei musikalischen Handlungsfeldern statt: Musikprodukte (im allerweitesten Sinne) und Konzerte. Zugleich erfüllen beide Handlungsfelder eine der zentralsten Funktionen von RechtsRock überhaupt: Es geht vor allen Dingen darum, Gelder zu generieren, so dass sich mittlerweile durchaus von einem eigenen extrem rechten Musikmarkt sprechen lässt.

Weltweit, vor allem aber auch in Deutschland sind es in aller Regel die beiden großen extrem rechten (und teils rechtsterroristischen) Netzwerke Blood & Honour (B&H) bzw. HammerSkinNation (HSN) mit ihren jeweiligen Unterstützungsstrukturen Combat 18 (C18; gehört zu B&H) und Crew 38 (C38; gehört zur HSN), die das soziale und infrastrukturelle Netz des RechtsRock bereitstellen.

Traditionell gab es seit der Gründung von HSN (1986) und B&H (1987) zunächst kaum Kontakte oder gar gemeinsame Aktivitäten zwischen beiden Netzwerken; stattdessen prägten Rivalitäten und teils offene Konkurrenz deren Verhältnis. In Deutschland allerdings füllten zu Beginn der 2000er Jahre Akteure der deutschen HSN-Chapter die organisatorische Lücke, die durch das Verbot von B&H im Jahr 2000 entstanden war, und übernahmen einen großen Teil des deutschen RechtsRockgeschäfts. Während der 2000er Jahre gab es nur punktuelle Kooperationen zwischen HSN und B&H, und diese auch lediglich auf transnationaler, nicht aber auf nationaler Ebene. Erst 2012 lässt sich im Vorfeld der Gründung eines deutschen Ablegers der B&H-Unterstützungsstruktur C18 auch in Deutschland eine vorsichtige Annäherung zwischen B&H und HSN beobachten. Zwar sind die im Hintergrund wirksamen Netzwerke von HSN und B&H nur ausgesprochen schwer zu durchschauen, doch selbstverständlich sind soziale Netzwerke keine abstrakten Entitäten, sondern konstituieren sich immer aus dem gemeinsamen Handeln individueller Akteur:innen. Dementsprechend nimmt es dann auch kaum Wunder, dass etliche Akteur:innen der extrem rechten Musikszene, seien es Musiker:innen, Musikunternehmer:innen, Konzertveranstalter:innen oder „hidden musicians“ zugleich Führungskader von HSN bzw. B&H sind und damit Schlüsselpositionen sowohl im RechtsRockmusikleben als auch in der extremen Rechten insgesamt besetzen. [15]

Auch wenn die wenigsten Akteur:innen der extrem rechten Musikszene ihren kompletten Lebensunterhalt mit RechtsRock bestreiten können, ist das eigentliche Problem vielmehr, dass die via RechtsRock erwirtschafteten Umsätze erstens zum großen Teil innerhalb der extremen Rechten als einer gewissermaßen extrem rechten Parallelgesellschaft verbleiben, sich also eine weitgehend eigenständige extrem rechte Schattenwirtschaft entwickelt hat, dass damit zweitens das soziale Netz der extremen Rechten wesentlich (mit-)finanziert wird und dass sich drittens nicht nur die soziale, sondern auch die ökonomische Infrastruktur der extremen Rechten weiter stabilisiert. [16] Das ist der Kern dessen, was der thüringische Neonazi-Aktivist und Teilzeitliedermacher Axel Schlimper während seiner Rede beim RechtsRockfestival „Rock für Identität“ am 29. Juli 2017 in Themar (Thüringen) nicht nur seinen extrem rechten Kamerad:innen, sondern auch der anwesenden Presse mit erstaunlicher Offenheit erklärte: „Die einzige Möglichkeit, die wir haben, um Strukturen aufzubauen, ist der kommerzielle Erfolg. […] Deswegen müssen wir mit allem, was wir tun, kommerziell erfolgreich sein. Denn nur durch unseren kommerziellen Erfolg sind wir in der Lage, Strukturen aufzubauen, die nachhaltig funktionieren.“ [17]

Datenlage zu Bands, Konzerten, Publikum und Tonträgern

Es ist ausgesprochen schwierig, bei RechtsRock mit soliden und vor allem validen Zahlen zu arbeiten. Das liegt erstens natürlich an den klandestinen Organisationsstrukturen der deutschen RechtsRockszene. Sämtliche Label etwa achten peinlich genau darauf, über die Wahl der Rechtsform (in der Regel Einzelunternehmer:in oder GbR) unternehmerische Bilanzierungs- und Offenlegungspflichten zu vermeiden. Zum zweiten ist aber auch die Zahl der RechtsRockkonzerte nur in Annäherungswerten ermittelbar. Die von Innen- und Sicherheitsbehörden der Länder und des Bundes regelmäßig veröffentlichten Angaben sind oft widersprüchlich, zumal verschiedene Landesbehörden bei ihren jeweiligen Zählweisen teils höchst unterschiedlichen Systematiken folgen. Und schließlich ist die Zahl der aktiven Bands und Solomusiker:innen nicht mit letzter Sicherheit zu bestimmen; alles in allem waren 2024 etwa 110 deutsche Bands und 50 Solomusiker:innen aktiv. Allerdings spielt eine Vielzahl extrem rechter Musiker:innen in mehreren Bands gleichzeitig, etliche weitere Bands wiederum sind Neben- oder Kurzfristprojekte anderer Bands, so dass sich aus der Zahl der Bands nicht ableiten lässt, wie viele extrem rechte Musiker:innen aktuell insgesamt aktiv sind.

Einigermaßen verlässliche Konzertzahlen lassen sich erst seit gut zehn Jahren über die öffentlichen Antworten der Bundesregierung auf die (meist) quartalsweise gestellten Kleinen Anfragen der Partei Die Linke im Bundestag ermitteln. Die Praxis der „Kleinen Anfragen“ in Sachen RechtsRock reicht zwar bis 2006 zurück, zunächst allerdings waren die Zahlen, die der Bundesregierung von Innen- und Sicherheitsbehörden mitgeteilt wurden, ausgeprochen „ungefähr“ gehalten („rund 120 Konzerte“, „etwa 26 Liederabende“ usw.). Doch auch, wenn sich die Zahlen ab 2014 präziser darstellen als zuvor, lässt die länderweise sehr unterschiedliche Zählsystematik nur grobe Angaben zur jährlichen Gesamtzahl der extrem rechten Musikveranstaltungen zu; eine seriöse Differenzierung nach Konzert oder Liederabend etwa ist nicht möglich. [18]

Immerhin aber lassen sich seit 2014 wenigstens Tendenzen ablesen: Bis 2019 hat die Zahl extrem rechter Musikveranstaltungen von 118 (2014) auf 328 (2019) deutlich zugenommen, wobei der größte Sprung (von 173 auf 255) von 2016 auf 2017 zu verzeichnen ist. Dies ist ohne Zweifel dem szeneintern als Erfolg gewerteten großen RechtsRockfestival im Juli 2017 in Themar/Thüringen mit über 6.000 Teilnehmer:innen zu verdanken, der im zweiten Halbjahr 2017 und in den beide Folgejahren für eine gewisse Veranstaltungseuphorie in der extremen Rechten gesorgt hatte. Als mindestens ebenso euphorisch ist der Anstieg im Segment der „sonstigen“ Musikveranstaltungen zu bezeichnen, der sich bis 2019 verzehnfacht hat (von 14 auf 140). Dahinter verbergen sich vor allem diejenigen extrem rechten Konzerte, die offiziell als „politische Versammlung“ angemeldet wurden (hierzu gehören auch die großen Festivals in Themar und Ostritz), einerseits aus fiskalischen Gründen, um die Eintrittsgelder steuerfrei als Spende deklarieren zu können, andererseits aber auch aus Schutz vor Repression durch Sicherheitsbehörden.

Die ab dem Frühjahr 2020 wegen der Coronapandemie gültigen Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens haben das extrem rechte Konzertleben hart getroffen: Von 328 im Vorjahr stürzte die Zahl auf gerade einmal 107 Musikveranstaltungen regelrecht ab, zumal knapp die Hälfte davon noch im ersten Quartal 2020 stattgefunden hatte. Dieses vergleichsweise niedrige Niveau hielt sich bis Ende 2022, stieg seitdem aber wieder kontinuierlich an. Von den für 2022 gemeldeten 222 Veranstaltungen fand etwa die Hälfte erst im letzten Quartal des Jahres statt, 2024 erreichte mit knapp 300 Veranstaltungen dann aber fast schon wieder Vor-Corona-Niveau.

Für 2023 und 24 fällt indes auf, dass die Zahl der reinen Konzerte deutlich hinter den Werten der Jahre bis 2019 zurückbleibt, wohingegen die als Liederabend kategorisierten Events das alte Niveau inzwischen wieder erreicht, wenn nicht gar übertroffen haben. [19] Beides dürfte Folge wiedererstarkter Repressionsmaßnahmen von Seiten der Ordnungs- und Sicherheitsbehörden sein. Nicht nur, dass mit dem „Alten Gasthof“ im sächsischen Torgau-Staupitz Anfang 2023 der extremen Rechten eine der etabliertesten und meistbespielten Locations der letzten 15 Jahre weggebrochen ist [20], auch werden wieder vermehrt Konzerte entweder im Vorhinein verboten oder während der Durchführung von der Polizei aufgelöst bzw. abgebrochen. Angesichts dieses Repressionsdrucks ist die Organisation eines schlichten Liederabends an Stelle eines Konzerts nicht nur weit weniger aufwändig, auch lässt sich eine angedachte Location im Zweifelsfall viel leichter wechseln und/oder der finanzielle Schaden hält sich im Fall eines Abbruchs in überschaubaren Grenzen.

Ohnehin dürften Fragen der Ökonomie von Aufwand und Ertrag für die extreme Rechte eine wichtigere Rolle spielen als vielfach angenommen; nur so lässt sich erklären, dass die zwischen 2017 und 2019 regelrecht in Mode gekommenen Großfestivals in Themar und Ostritz (bislang) nicht mehr fortgeführt wurden. Sowohl finanziell als auch organisatorisch sind derlei Festivals eine kaum zu unterschätzende Belastung, der gegenüber nicht nur eher bescheidene Besuchszahlen, sondern vor allem auch wenig „Konzert-Feeling“ stehen, denn bei politischen Versammlungen (als diese waren die Festivals angemeldet) darf selbstverständlich auch Presse und Polizei aufs Festivalgelände, was sowohl das extrem rechte Gemeinschaftsgefühl des gemeinsamen Konzertbesuchs als auch die Möglichkeiten des Tonträger- und Merchandiseverkaufs im Konzertkontext erheblich eingeschränkt hat.

Im Bereich Tonträgerproduktion sind in Deutschland aktuell etwa dreißig relevante (mehr als fünf Veröffentlichungen pro Jahr) am Markt. In den 1990er Jahren stieg die Zahl der Veröffentlichungen neuer Tonträger kontinuierlich auf einen einstweiligen Höchststand von 140 im Jahr 1998 und hat sich seitdem auf durchschnittlich 100 Veröffentlichungen pro Jahr austariert. Die gesellschaftlichen Einschränkungen wegen der Coronapandemie sorgten indes dafür, dass die RechtsRockszene den Ausfall von Konzerten durch eine massiv erhöhte Tonträgerproduktion zumindest ansatzweise zu kompensieren versuchte: 2021 und 2022 schnellte die Zahl der auf den Markt geworfenen Tonträger auf etwa 250 Veröffentlichungen pro Jahr, wobei deren größter Teil (jeweils ca. 150) aus Wiederveröffentlichungen alter, längst vergriffener und/oder verbotener Titel aus den 1990er Jahren bestand. Seitdem sind die Veröffentlichungszahlen wieder etwas zurückgegangen (zwischen 150 und 200 pro Jahr), der Trend zu Re-Issues ist aber weiter zu beobachten. [21]

Zielgruppe der RechtsRocklabels sind seit gut zehn Jahren ohnehin eindeutig Sammler:innen. Dazu zählen einerseits sowohl ältere extreme Rechte, die sich während der 1990er Jahre vermutlich nicht alles leisten konnten, was seinerzeit angeboten wurde, als auch RechtsRockfans um die dreißig, die damals schlicht noch zu jung waren, aber aus Nostalgiegründen alte Platten nachkaufen. Andererseits sind Sammler:innen aber natürlich zugleich die Zielgruppe für die Vielzahl an limitierten Auflagen und Sondereditionen. Analog zum regulären Musikmarkt wird seit einigen Jahren jede neue Platte in mehreren Versionen mit unterschiedlichen, teils handnummerierten Covern, in verschiedenen Vinylfarben, als Sondereditionen mit Bonus-Songs, mit zusätzlichen Merchandise-Artikeln, in Holz- oder Metallboxen usw. angeboten, und, was am wichtigsten ist, in sehr kleinen Auflagenzahlen im, wenn überhaupt, sehr niedrigen dreistelligen Bereich.

Weil eine Platte ausverkauft ist, wird im Chat empfohlen „bei anderen Shops reinzuschauen“, wohin Pakete unterwegs seien. Dies zeigt die eher kooperative Geschäftspolitik des deutschen RechtsRockmarkts.

Während die Zahl der jährlichen (Neu-)Veröffentlichungen noch einigermaßen solide zu rekonstruieren ist, verhält sich dies bei den Auflagenzahlen (leider) komplett anders; hierzu sind so gut wie keine verlässlichen Zahlen zu eruieren und es muss bei vorsichtigen Schätzungen bleiben. Für die Jahre um 2000 gingen Dornbusch und Raabe von einer Auflagenzahl im unteren vierstelligen Bereich zwischen 3.000 und 5.000 Stück aus. Mittlerweile dürfte die Auflagenzahl pro Veröffentlichung stark zurückgegangen sein und sich im Schnitt zwischen 300 und 500 Exemplaren bewegen; vereinzelte „Hits“ mit nachweislich mittlerer vierstelliger Auflagenhöhe sind eher die Ausnahme. Statt einer ökonomischen oder gar ideologisch-politischen Konkurrenz, die dem RechtsRockmarkt eigentlich zu unterstellen wäre, zeichnet sich hier vielmehr ein insgesamt eher (!) kooperativer denn kompetitiver Musikmarkt ab. Dabei fällt im Überblick über alle relevanten Unternehmen in Sachen Vertrieb zusätzlich auf, dass ausnahmslos alle Produktionen aller Labels auch bei sämtlichen anderen Labels erhältlich sind, und zwar quer über alle unterschiedlichen ideologisch-politischen extrem rechten Netzwerke hinweg.

Entgegen dem Mainstream-Musikmarkt sind beim RechtsRockmarkt physische Tonträger mit Abstand das Medium schlechthin, denn Vinyl-LPs und vor allem CDs gelten in der extremen Rechten als „sicheres“ Medium. Zum einen lassen sich mit physischen Tonträgern die größten finanziellen Umsätze erwirtschaften, die dann ihrerseits wieder in die extreme Rechte zurückfließen bzw. recht eigentlich in ihr verbleiben; entsprechende Aufrufe an die eigene Klientel, unbedingt Originale zu kaufen, um so „die Sache“ zu unterstützen anstatt mp3-Dateien kostenlos von obskuren Servern herunterzuladen, finden sich regelmäßig auf den gängigen Social Media-Plattformen (s. weiter oben die Sharepics zu Support RAC etc.). Zum anderen ist das Risiko, dass einmal ver- und gekaufte CDs oder LPs beschlagnahmt werden, deutlich geringer als auf Streamingplattformen regelmäßig gesperrt zu werden (vorbildlich ist hier Deezer zu nennen) und sich wieder und wieder neue Accounts und vor allem ein neues Publikum aufbauen zu müssen; hinzu kommt selbstverständlich, dass Streams kaum nennenswerten finanziellen Ertrag abwerfen. Dass etliche RechtsRockbands und Solointerpret:innen trotzdem auf den gängigen Streamingplattformen vertreten sind, lässt sich nur als Service an die eigene Klientel erklären, der erspart werden soll, zwischen verschiedenen Musiknutzungswegen, zwischen Phil Collins und Kategorie C hin- und herwechseln zu müssen. Ähnlich reserviert wie gegenüber Streaming oder Downloadportalen reagiert die extrem rechte Musikszene auf KI-Projekte, die seit etwa zwei Jahren vermehrt auf (vor allem) YouTube auftauchen und großteils als Trittbrettfahrer bzw. Clickbait bewertet werden. Weltanschaulich wie ästhetisch muss RechtsRock offenbar weiterhin „handgemacht“ sein, um in der Szene etwas gelten zu können und das Selbstverständnis von RechtsRock als „musikalischem Kampf“ nicht zu untergraben.

Ballermannschlager, Umtextierungen und Song-Memes

Neben dem mittllerweile recht altmodisch erscheinenden Genrespektrum im RechtsRock führt vor allem dieser medientechnische Konservatismus freilich dazu, dass die extrem rechte Musikszene mehr und mehr den Kontakt zu jugendlichen Zielgruppen verliert, und es lassen sich bislang nur wenige Akteur:innen beobachten, die versuchen, hier gegenzusteuern und neben einer zeitgemäßeren Soundästhetik auch aktuelle Musiknutzungsangebote via Social Media musikalisch zu bespielen. Seit etwa vier Jahren beispielsweise probieren sich einige wenige extrem rechte Musiker an Songs im Ballermannschlager-Stil. [22] Diese Songs sind durch ihre formale Gestaltung mit musikalisch-textlichen Sinneinheiten von 15 Sekunden auffallend passend auf die Weiterverwendung auf Instagram und (insbesondere) TikTok regelrecht zugeschnitten und lassen sich ob ihrer textlichen Schlichtheit à la „Düsi düsi, jetzt wird abgehoben“ ausgezeichnet als Song-Memes nutzen. Besonders anschaulich lässt sich dies im Zusammenhang mit dem sogenannten Sylt-Video nachverfolgen:

Die rassistische Umtextierung des Songs „L’amour toujours“ von Gigi d’Agostino war zunächst kein Projekt der extremen Rechten, sondern entstand aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft, die ab Herbst 2023 auf allerlei Volksfesten und Dorfkirmessen die Hookline „Döp dö dö döp“ durch „Deutschland den Deutschen …“ ersetzte und via Instagram-Videos verbreitete. Größere mediale Aufmerksamkeit erhielt diese rassistische Praxis aber erst Ende Mai 2024, als auf Instagram das Video einer augenscheinlich angetrunkenen Gruppe junger Menschen auftauchte, die vor der Discothek Pony in Kampen auf Sylt die rassistische Version des Songs sang. Daraufhin entwickelte sich die Formel „Döp dö dö döp“ im Sommer 2024 zu einem regelrechten Sound-Meme, das innerhalb und außerhalb von Social Media enorme Verbreitung fand, indem es massenhaft als Soundtrack zu Instagram-Stories oder TikToks verwendet, als Hashtag eingesetzt oder auch auf T-Shirts gedruckt wurde.

Erst die mediale Aufmerksamkeit durch das Sylt-Video rief dann auch extreme Rechte auf den Plan, die dann aber mit erstaunlicher Geschwindigkeit auf diesen Impuls aus der „Mitte der Gesellschaft“ reagierten: Gerade einmal drei Tage, nachdem die Pressemeldungen zu Sylt viral gegangen waren, reiste der Rechtsrapper Kai „Proto“ Naggert gemeinsam mit dem extrem rechten Liedermacher Dominik „Kavalier“ Raupbach aus Sachsen nach Sylt und drehte dort das Musikvideo zum Song „Düsi düsi“. Klanglich orientiert sich der Song, dessen Text in verächtlichem Duktus fordert, Asylbewerber:innen umgehend abzuschieben, am Ballermannschlager und verweist deutlich auf „L’amour toujours“, ohne das Original allzu offen zu kopieren („Düsi, düsi, jetzt wird abgehoben. Düsi, düsi, du wirst abgeschoben.“). Das fertige Musikvideo, das Kai Naggert schon am 6. Juni 2024 bei YouTube im Kanal seines Labels „Neuer Deutscher Standard“ einstellte, verzeichnete bis zur Kündigung des Kanals durch YouTube im Mai 2025 deutlich über 1 Million Aufrufe.

Kaum überraschend tauchten spätestens ab August 2024 auf Instagram und TikTok dann auch Videos auf, in denen „ganz normale“ Menschen aus der „Mitte der Gesellschaft“ bei Volksfesten und Dorfkirmessen nicht nur zu „L‘Amour toujours“, sondern auch zu „Düsi düsi“ tanzten und dessen Refrain erstaunlich/erschreckend textsicher mitsangen. Nachdem es der klassischen RechtsRockszene nach über vierzig Jahren Geschichte nicht geglückt ist, in einer nennenswerten Breite in der sogenannten Mitte der Gesellschaft zu verfangen, könnte dies mit den neuesten Projekten aus dem Bereich Ballermannschlager über kurz oder lang tatsächlich gelingen. Darauf zielt neuerdings offenbar auch die AfD ab: Bei einer Feier zum erfolgreichen Abschneiden der Partei bei den Landtagswahlen in Brandenburg spielte die AfD am 22. September 2024 die per KI generierte, analog zu „L’amour toujours“ umtextierte Version des Partyschlagers „Das geht ab (wir feiern die ganze Nacht)“ des Duos Die Atzen ab [23], zu der mehrere AfD-Anhänger:innen lautstark den Refrain „Hey, das geht ab, wir schieben sie alle ab“ mitsangen. Videos der Feier wurden umgehend auf Instagram und TikTok eingestellt. Mit Blick auf das Phänomen Song-Meme ist dabei ausgesprochen bemerkenswert, dass hier – im Gegensatz zu beispielsweise Kai Naggerts „Düsi düsi“ – weder ein Songtitel, noch ein:e Sänger:in genannt werden: Die KI-Version der AfD Brandenburg existiert ausschließlich als Soundfile und ist auch ausschließlich als Soundtrack für Social Media-Videos gedacht. Ohne die strafbewehrte Unterlassungserklärung, die Die Atzen umgehend und erfolgreich auf den Weg gebracht hatten, hätte dieses Song-Meme durchaus ein ähnliches „Erfolgspotential“ wie Naggerts „Düsi düsi“ gehabt und extrem rechte Musik noch tiefer in der „Mitte der Gesellschaft“ verankern können.

Fußnoten

Christian Dornbusch, Jan Raabe (Hrsg.): Rechtsrock – Bestandsaufnahme und Gegenstrategien, 2. Aufl., Münster 2002.

Christian Dornbusch, Jan Raabe: Einleitung, in: dies.: Rechtsrock – Bestandsaufnahme und Gegenstrategien, 2. Aufl., Münster 2002, S. 9-16, hier S. 10.

Vgl. z. B. Kirsten Dyck: Reichsrock – The International Web of White-Power and Neo-Nazi Hate Music, New Brunswick [u. a.] 2017.

Zu den in RechtsRocksongs verhandelten Themen vgl. Timo Büchner: Weltbürgertum statt Vaterland: Antisemitismus im RechtsRock, Münster 2018 sowie Alexa Mathias: Metaphern zur Dehumanisierung von Feindbildern: Eine korpuslinguistische Untersuchung zum Sprachgebrauch in rechtsextremen Musikszenen, Frankfurt/M 2015 (= Sprache in der Gesellschaft 33).

Matthew Worley, Nigel Copsey: White Youth – The Far Right, Punk and British Youth Culture, 1977-87, in: dies. (Hrsg.):‘Tomorrow Belongs to us‘ – The British Far Right since 1967, London [u. a.] 2018 (= Fascism & The Far Right), S. 113-131.

Christoph Schulze: Rechtsrock in Brandenburg: Bands – Konzerte – Netzwerke – Ereignisse, in: Gideon Botsch [u. a.] (Hrsg.): Rechtsrock: Aufstieg und Wandel neonazistischer Jugendkultur am Beispiel Brandenburgs, Berlin 2019 (= Potsdamer Beiträge zur Antisemitismus- und Rechtsextremismusforschung 1), S. 45-142, hier: S. 59-64.

Auf den ersten Blick könnte die Band Ragnaröck als erste deutsche RechtsRockband gelten. Die Band, 1977 von Mitgliedern des Nationaldemokratischen Hochschulbundes (NPD) gegründet, war indes ein von politischen Funktionären vorangetriebenes Top Down-Projekt, dem jegliche jugendkulturelle Verankerung fehlte und wurde um 1980 wieder aufgelöst.

Kirsten Dyck: Reichsrock – The International Web of White-Power and Neo-Nazi Hate Music, New Brunswick [u. a.] 2017, S. 62.

Christoph Schulze: Etikettenschwindel – Die Autonomen Nationalisten zwischen Pop und Antimoderne, Freiburg 2017, insbesondere S. 248-252.

Thorsten Hindrichs: „Shice auf Hiphop’“. RechtsRap als Crossing?, in: Antje Dresen, Florian Freitag (Hrsg.): Crossing – Über Inszenierungen kultureller Identitäten und Differenzen, Bielefeld 2017, S. 159-176.

Thorsten Hindrichs, „… it is a lot more enjoyable than going to a political meeting“: Wieso die Denkfigur der ‚Einstiegsdroge RechtsRock‘ sachlich falsch und (bildungs-)politisch kontraproduktiv ist, in: Caroline Roeder (Hrsg.): Parole(n) – Politische Dimensionen von Kinder- und Jugendmedien, Stuttgart 2020 (= Studien zu Kinder- und Jugendliteratur und -medien 2), S. 311–322.

Simon Frith: Performing Rites: On the Value of Popular Music, Cambridge/MA 1996, S. 270.

Thorsten Hindrichs: Mit Musik die Herzen der Jugend öffnen? Eine musikwissenschaftliche Zurückweisung der fortgesetzten Rede von der „Einstiegsdroge Musik“, in: Gideon Botsch [u. a.] (Hrsg.): Rechtsrock: Aufstieg und Wandel neonazistischer Jugendkultur am Beispiel Brandenburgs, Berlin 2019 (= Potsdamer Beiträge zur Antisemitismus- und Rechtsextremismusforschung 1), S. 179–193.

Das Zahlenkürzel 1488 kombiniert die 88 (für Heil Hitler) mit dem Verweis auf die sogenannten „14 Words“ des US-amerikanischen Neonazis David Lane: „We must secure the existence of our people and a future for white children.“; vgl. Anti-Defamation Leage (ADL): 14 Words. Online unter: https://www.adl.org/resources/hate-symbol/14-words (Zugriff: 27. Juni 2025). Eine Übersicht einschlägiger Symbole und Codes der extremen Rechten bietet die Initiative Kein Bock auf Nazis als PDF an: Kein Bock auf Nazis: Downloads. Online unter: https://www.keinbockaufnazis.de/downloads (Zugriff: 1. Juli 2025). Direkter Zugriff auf die PDF-Datei: https://irp.cdn-website.com/7bc137fc/files/uploaded/Symbolplakat2021_web.pdf (Zugriff 1. Juli 2025).

Thorsten Hindrichs, #RechtsRocktNicht: Funktionen von RechtsRock für die extreme Rechte, in: Mobit (Hrsg.): Hass und Kommerz – Die neonazistische Musikszene in Thüringen, Erfurt 2022, S. 8–13.

Vgl. exemplarisch Michael Weiss: Subkultur, Kommerz und Terrorismus: Die Netzwerke von Blood & Honour und Hammerskins in Brandenburg, in: Gideon Botsch [u.a.] (Hrsg.): Rechtsrock: Aufstieg und Wandel neonazistischer Jugendkultur am Beispiel Brandenburgs, Berlin 2019 (= Potsdamer Beiträge zur Antisemitismus- und Rechtsextremismusforschung 1), S. 143-164.

Counter Extremism Project Germany (Hrsg.): Finanzierungsmuster und Netzwerke gewaltorientierter rechtsextremer Akteur:innen in Deutschland, Berlin 2021. Online unter: https://www.counterextremism.com/sites/default/files/2021-09/CEP%20Report_O%CC%88ffentlich%20Finanzierungsmuster%20und%20Netzwerke%20gewaltorientierter%20rechtsextremer%20Akteurinnen%20in%20Deutschland_September%202021_0.pdf (Zugriff: 1. Juli 2025).

Jüdisches Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus: 1000 Neonazis auf RechtsRock-Konzert in Thüringen. Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=vnaKLIJCah8&t=47s (Zugriff: 25. Juni 2025).

Dieses Zahlenwirrwarr ist nicht zwingend von den Innen- und Sicherheitsbehörden intendiert, sondern ergibt sich aus den länderweise abweichenden Einschätzungen zur Organisationsform einer extrem rechten Veranstaltung. Manche Bundesländer zählen beispielsweise extrem rechte Demonstrationen, auf denen RechtsRock als Teil der Kundgebung abgespielt wird, hinzu, andere aber nicht. Überdies hat die extreme Rechte seit Mitte der 2010er Jahre begonnen, einzelne Konzerte als „politische Versammlung“ anzumelden, die wiederum von einzelnen Bundesländern gesondert aufgeführt werden, von anderen aber nicht.

Anhand der wenigen Veranstaltungsdetails, die in den Antworten auf die Kleinen Anfragen mitgeteilt werden, lässt sich ablesen, dass in der Kategorie „Sonstige Veranstaltungen“ seit 2023 vergleichsweise viele Liederabende im Kontext extrem rechter Parteiveranstaltungen stattfinden.

Steven Hummel: Rechts rockt Staupitz - bereits seit 14 Jahren, chronik.LE Dossier, 3/2022. Online unter: https://chronikle.org/media/506/chronikLE_2022_Dossier_Staupitz.pdf (Zugriff: 1. Juli 2025).

Thorsten Hindrichs: „Die einzige Möglichkeit, die wir haben, um Strukturen aufzubauen, ist der kommerzielle Erfolg“ – Einige Bemerkungen zum deutschen Rechtsrockmarkt, in: Counter Extremism Project Germany (Hrsg.): Finanzierungsmuster und Netzwerke gewaltorientierter rechtsextremer Akteur:innen in Deutschland, Berlin 2021, S. 18-24.

Zur Beliebtheit von Schlagern in der extremen Rechten allgemein vgl. Maximilian Kreter: „So lang mein Herz noch schlägt…“. Die Scharnierfunktion des Schlagers bei der Popularisierung des deutschsprachigen Rechtsrock, in: Michael Fischer, Johannes Müske (Hrsg.): Schlager erforschen. Kulturwissenschaftliche Perspektiven auf ein marginalisiertes Forschungsthema, Münster 2023. S. 67-82.

rbb24: AfD-Anhänger singen in Potsdam „Wir schieben sie alle ab“, 23. September 2024. Online unter: https://www.rbb24.de/politik/wahl/Landtagswahl/2024/afd-wahlparty-potsdam-lied-abschiebungen-.html (Zugriff: 1. Juli 2025).